1. 美国支持的以色列间谍软件曝光:欧洲记者成攻击目标 (US-backed Israeli company’s spyware used to target European journalists)

数字研究机构Citizen Lab最新调查揭示,一家获美国支持的以色列公司Paragon Solutions开发的“石墨”(Graphite)间谍软件,被用于攻击至少三名欧洲知名记者的手机,其中包括两名意大利调查新闻网站Fanpage.it的编辑。这一发现再度引发了对商业间谍软件滥用及民主国家政府监听行为的深切关注。

“石墨”间谍软件以其隐蔽性著称,可在用户无感知的情况下入侵设备,甚至秘密窃取Signal和WhatsApp等加密通信数据,并首次成功感染苹果设备。此前,Fanpage.it曾秘密调查意大利总理梅洛尼所在政党的青年组织。

意大利政府虽否认非法监听记者,但承认曾合法监控涉及非正常移民和国家安全的社会活动家。欧盟方面强调,任何非法获取公民数据(包括记者和政治异见者)的行为都不可接受,并将确保欧盟法律得到有效执行。尽管Paragon公司试图塑造“行业典范”形象,并曾获得美国政府合同,但此事件再次凸显了佣兵间谍软件对新闻自由和公民隐私的严峻挑战。

原文链接:https://apnews.com/article/spyware-italy-paragon-meloni-pegasus-f36dd32106f44398ee24001317ccf2bb

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44259398

一位那不勒斯调查记者西罗·佩莱格里诺的iPhone遭到间谍软件攻击,此前其供职的Fanpage.it曾秘密调查并曝光执政党青年翼的种族主义言论。社区内,有评论认为针对记者使用间谍软件进行报复是“特别小气”的行为,尤其是在记者揭露当权者不当行为之后。最初的误解被澄清,所谓“小气”是指政府部署间谍软件,而非Fanpage.it的报道行为。

讨论随后转向了间谍软件“Graphite”的技术能力,指出它能够隐蔽访问包括Signal和WhatsApp在内的加密通讯应用。有用户表示,Signal等应用并不能抵御设备被彻底攻破后的信息窃取,因为一旦移动操作系统本身被攻陷,其内置的安全模型便会失效。基于此,有用户好奇,如果设备被攻陷,Signal用户是否也能利用这种“漏洞”导出自己的消息。此事件也让人联想到几年前希腊发生的类似事件,当时反对派领导人和记者也曾成为“Predator”间谍软件的受害者。另有用户对该间谍软件的具体运作原理表示疑问,认为文章在解释其如何攻陷并控制设备方面过于模糊,缺乏技术细节。

2. 电网储能盈利新突破:高频交易策略助推利润飙升 (Maximizing Battery Storage Profits via High-Frequency Intraday Trading)

![]()

为提升电网级电池储能系统在电力现货市场的盈利能力,一项最新研究开发了一种自动化高频交易策略。该策略巧妙融合了订单簿动态与电池技术参数,并引入一种速度比传统方法快两到三个数量级的动态规划算法,从而能更快速地捕捉市场机遇。基于德国全年订单数据的详细回测显示,这项策略的盈利潜力令人振奋:其收益比每小时优化高出58%,比每分钟优化也能多赚14%,有力证明了交易速度对利润的关键影响。此外,通过算法的进一步优化,年收益还能额外提升8.4%。这项突破性技术预示着智能算法将让未来电网储能系统更高效、更具盈利性。

原文链接:https://arxiv.org/abs/2504.06932

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44255728

社区关于负电价下电池储能系统(BESS)的讨论十分活跃。一位评论者指出,由于电池无法同时充放电,导致在负电价且电池效率不高时,系统无法通过同时充放电来“浪费”能源并获得报酬。他建议修改BESS的电力电子或控制算法,使其能够通过发热来消耗多余电量,从而利用散热器来出售这种“浪费”服务。他还提到,BESS应具备受控的内部自放电能力,以避免过热,且优化算法应将此纳入考量。

另一位参与者则分享了澳大利亚的实际案例,称当地的电池已能在负电价时充电,然后以一个仍是负值但更接近零的价格卖出,从而获利。他解释说,这在高频交易中是合理的,电池可能在价格从深度负值变为浅度负值的过程中进行多次交易,再为后续价格上涨做准备,而往返效率损耗反而有助于盈利。

还有一位评论者进一步阐述了负电价并非荒谬。他指出,负电价意味着发电厂为了避免高昂的停机或重启成本(例如蒸汽轮机),宁愿支付费用让别人消耗掉多余的电量。在这种情况下,电池供应商通过接受这些电量来获利,随后可以以较低的成本(即价格更接近零的负值)将能量转售给其他能耗大户,例如工业冷库。本质上,电池服务商因此获得了高额报酬,快速吸收了大量能量,再以更小的损失或微薄的利润将其倾销出去,这是一种合理的工程实践。

3. 大脑“舞动”:声音实时重塑大脑网络 (Dancing brainwaves: How sound reshapes your brain networks in real time)

我们的大脑远比想象的更“会跳舞”!一项来自丹麦奥胡斯大学和牛津大学的最新研究,揭示了当大脑听到声音时,并不仅仅是被动接收,而是会实时进行自我重组,动态调整其内部网络。

这项刊登在《Advanced Science》上的突破性发现,得益于科学家们开发了一种名为FREQ-NESS(频率解析网络估计源分离)的全新神经成像方法。借助先进算法,FREQ-NESS能够根据主导频率,巧妙地分离大脑中重叠的神经网络,并追踪它们在脑内空间中的精确传播路径。正如研究人员Mattia Rosso博士所言,我们过去认为脑电波是固定波段,但FREQ-NESS展现了更丰富的动态图景,揭示了不同频率如何在大脑中精确表达。

这项数据驱动的新技术,以高精度描绘整个大脑的内部组织,为基础神经科学、脑机接口乃至临床诊断开启了无限可能。它将彻底改变我们对感知、注意力、意识乃至思绪游走的理解方式。目前,一项大规模研究计划正基于此方法展开,有望实现个性化大脑功能图谱的绘制,让人类对自身的了解更进一步。

原文链接:https://www.sciencedaily.com/releases/2025/06/250602155001.htm

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44216370

社区中关于音乐如何影响大脑和情绪的讨论热烈而深入。许多参与者认为音乐拥有“魔力”,能激发广泛情感,并有效提升专注力与灵感。评论者们分享了多种有助于编程或深度工作的音乐偏好,例如电子乐、DnB、House、迷幻出神、科技舞曲、出神音乐和古典乐等。他们指出这些音乐能辅助人们在不同工作状态间切换,如特定科技舞曲可提神,出神音乐有助缓解抑郁,古典乐带来秩序感。一位用户还推荐了精心编排的“心流状态”无歌词歌单,强调其对专注力的积极作用。

然而,讨论也触及了音乐的局限性与个人差异。有用户认为人声歌曲因其“同类呼唤”属性,极易分散注意力。另有用户对音乐“疗法”是否存在安慰剂效应提出疑问,指出音乐的放松效果高度个人化,同一乐风可能对不同人产生反效果。尽管如此,许多用户仍对音乐在情绪低落时“恢复色彩”的强大力量感到惊喜,并有用户肯定双耳节拍的实际效用,感叹这种抽象事物能产生深远影响。此外,也有评论指出了原文标题的重复。

4. 量子计算圣经:秀尔教授2022年讲义重磅发布! (Quantum Computation Lecture Notes (2022))

量子计算巨擘彼得·秀尔(Peter Shor)近日慷慨公开了他2022年秋季《量子计算》课程的31讲讲义,为全球科技爱好者提供了宝贵的学习资源。这套详尽资料涵盖了量子计算方方面面:从量子叠加、测量、幺正演化等基础原理,到量子门、复合系统,以及众多颠覆性量子算法,充分展现了其超越经典计算的巨大潜力。讲义还深入探讨了量子纠错和BB84量子密钥分发等前沿应用。这不仅是理解量子计算的权威指南,更激发着我们对未来科技和奇妙生活的无限好奇,开启了探索量子奥秘的激动旅程。

原文链接:https://math.mit.edu/~shor/435-LN/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44222307

社区用户围绕量子计算(QC)的学习资源、技术实用性及其行业前景展开了深入讨论。

在学习资源方面,有用户推荐了De Wolf的笔记(arxiv:1907.09415),认为其比《量子计算与量子信息》一书更为新颖和符合当前标准,尽管后者依然是该领域的权威经典。

讨论中,关于量子退火(Quantum Annealing, QA)的实用性引发了激辩。一位评论者坚定地指出,量子退火是“有生之年最可能实现规模化”的唯一实用量子计算形式。然而,另一位评论者立刻反驳,质疑其通用性,指出它主要限于解决QUBO问题,且将问题编码到机器拓扑本身仍需依赖经典计算机,在人工智能领域也仅限于训练玻尔兹曼机。另有评论者强调,当前的课程内容明确侧重于基于门的量子计算,而非量子退火。

对于如何进入QC行业,一位对应用所学知识感到迷茫的用户得到了建设性建议。一位在QC公司担任科学家的用户透露,QC公司乐于招聘来自其他专业领域的人才,例如数值优化专家,因为这些专业知识对量子计算公司的运营至关重要。同时,软件工程师也大受欢迎,可以先从负责内部复杂软件开发入手,再逐步向公司内部其他量子计算相关职位横向发展。还有评论者指出,扎实的线性代数基础是掌握量子力学和量子计算的关键,并有趣地将量子粒子在不同能量状态下的概率分布与大型语言模型(LLM)的“温度”概念联系起来。不过,也有用户对行业现状表达了忧虑,认为许多公司过于看重学术背景和发表论文的数量,而非个人的学习能力,这为缺乏大量出版物的求职者设置了进入门槛。

此外,一位用户尝试使用NotebookLM制作播客时,遭遇了音频无法加载的问题。

5. 眼神操控网页:平民版 Vision Pro 交互体验! (Show HN: Eyesite – Experimental website combining computer vision and web design)

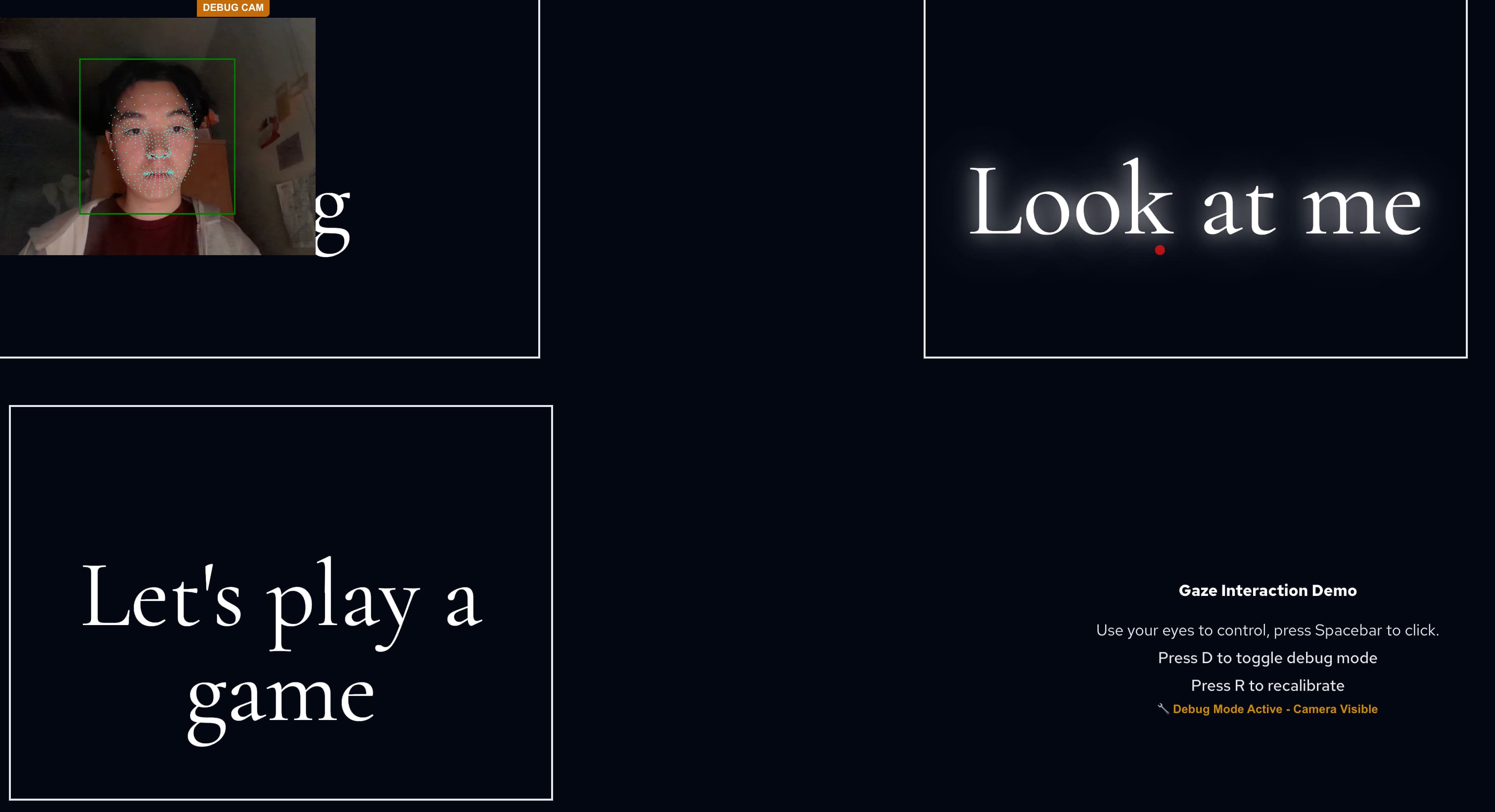

一位极富创意的开发者,因无力承担苹果Vision Pro高昂售价,巧妙地利用WebGazer.js这一JavaScript库,打造了“Eyesite”网页项目。该项目旨在通过眼球追踪,实现用户仅凭眼神与空格键即可操控网页,高度模拟Vision Pro的交互体验。

“Eyesite”的核心在于精准校准后的眼球追踪技术。为提升沉浸感,开发者巧妙地隐藏了传统眼球光标,让用户感觉完全通过眼神控制;同时,为弥补追踪抖动,他将界面元素设计得超大,并加入凝视发光、弹出等互动反馈,带来直观的沉浸式体验。尽管Eyesite仅为演示项目,但它展现了普通技术实现类Vision Pro高端交互的无限潜力与奇思妙想,无疑为科技爱好者带来了新鲜启发,令人对未来人机互动充满好奇与期待。

原文链接:https://blog.andykhau.com/blog/eyesite

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44253307

社区针对眼动追踪用户体验展开讨论。一位评论者指出,提升体验需优化校准和凝视反馈。他建议校准过程应更具趣味性(如Tobii的互动式校准),且能通过用户交互持续改进。对于凝视反馈,他提出近似的“幽灵叠加”效果优于不精确的光点,可帮助用户自我修正。

另一位参与者分享了其动态校准实验,通过多阶段屏幕区域移动实现流畅校准。他提及高频同步录制、无漂移保存以及模型性能慢是技术难点,并建议先录制裁剪视频再离线处理以加速。

该项目开发者感谢反馈,并解释其曾尝试定点校准但因眨眼问题(WebGazer无眨眼检测)及易致疲劳而放弃,倾向于用户可控的校准方式。他采纳了“幽灵叠加”建议,将尝试实现。

最后,一位用户补充了WebGazer软件的背景,指出其由布朗大学和佐治亚理工学院团队于2016年发布,并提供了相关研究论文链接。

6. 职场试错:别耗时间!第一周的直觉,决定你的去留 (How long it takes to know if a job is right for you or not)

最近,一位资深科技编辑分享了其朋友在职场中遇到的困惑:一位担任高级管理职位的友人在入职六个月后,尽管当初看重价值观契合,却发现工作迟迟无法适应。对此,编辑给出了出人意料的建议:既然内心已有答案,不必再耗费时间等待。他强调,个人在职业生涯中,往往在入职第一周内就能对新工作产生强烈直觉,这种直觉在很大程度上预示了未来发展。无论是令人期待的挑战,还是令人不安的担忧,早期感受都异常准确。

编辑指出,这种直觉对管理者尤为重要。与个体贡献者(IC)可以适当“抽离”情感不同,管理者需要将自身情感和价值观融入工作,代表公司与团队建立联系,因为“契合”本身就是管理工作的核心。若价值观长期不符,不仅有害个人健康,也难以带领团队。

此次经历也启发了他们思考面试中的“蛛丝马迹”。朋友反思,公司领导层全部由内部提拔,可能意味着缺乏多元视角。编辑总结,职场不顺遂是常态,关键在于从中汲取经验,避免重蹈覆辙。正如“猪与鸡”的比喻,工程师贡献劳动,而管理者则需投入全部热情和人性。选择将这份宝贵的“培根”奉献给何处,值得每位职场人深思。

原文链接:https://charity.wtf/2025/06/08/on-how-long-it-takes-to-know-if-a-job-is-right-for-you-or-not/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44224729

社区中关于工作体验的讨论呈现多元视角。一位用户分享,在深度抑郁下对新工作的负面看法多源于个人心理健康问题,强调其对工作认知的扭曲作用,提醒人们警惕心理状态的影响。

另一位用户则描述了职业生涯的“先抑后扬”。他们曾对工作感到迷茫欲辞职,但一次用户投诉意外揭示了项目改进空间。此后九个月,他们投入其中,大幅提升效率并修复缺陷,这段解决难题的经历成为其最愉快的时光,最终带着成就感离职,表明工作挑战也能带来乐趣。

评论中还有用户指出,工作中那些需要全力以赴的紧急任务,其体验好坏取决于“清晰度”与“自由度”。目标明确的任务令人投入;而方向频繁变动,或缺乏自主权去彻底解决问题,则会令人心力交瘁。反之,若能被赋予足够自主权去深入挖掘并解决难题,如将耗时一小时的流程缩短至三分钟,这种巨大的成就感将使工作充满乐趣与回报。

7. 告别拖延:一台小票打印机引发的效率革命 (A receipt printer cured my procrastination)

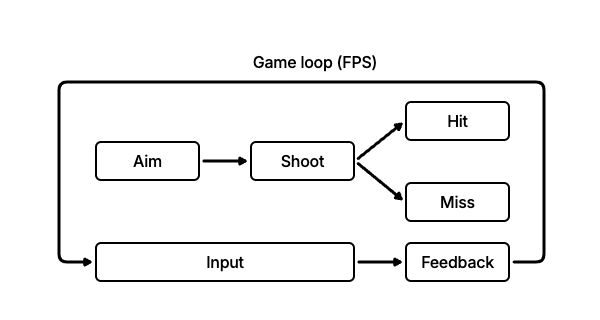

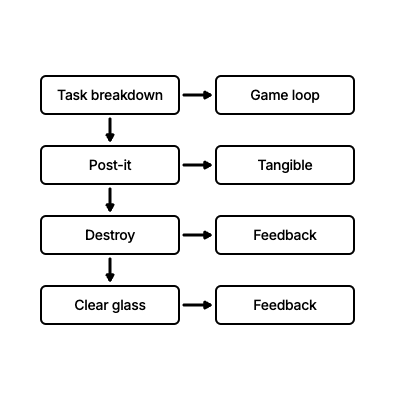

一位曾饱受拖延困扰、甚至因此事业受挫的创业者,从沉迷视频游戏的体验中获得灵感,发现游戏通过高频“游戏循环”和即时“反馈”激发专注力,这让他联想到自身可能存在的ADHD(注意力缺陷障碍)问题,并决定将游戏机制应用到现实生活中。

他提出了一套“游戏化”生产力系统:首先,将复杂任务拆解成短至2到5分钟的微任务,以增加“游戏循环”的频率。其次,通过使用便利贴强化“反馈”——每完成一项任务,便将便利贴揉成团投入透明罐中,这种可视化的进度和伴随的声响、触感,带来了强烈的成就感。此外,系统鼓励从简单的日常习惯(如泡咖啡)开始,利用“开门红”效应,迅速积累动力。

为进一步提升效率,他发现手动书写大量便利贴耗时费力,于是升级为使用热敏打印机,每天快速打印出详细任务清单,极大减少了准备工作的摩擦,确保了系统实施的连贯性。他还自主开发了一款定制软件,创新性地采用横向分栏模式管理任务,既能清晰展示任务层级,又避免了传统列表的冗长感,并可直接连接打印机,快速打印所需任务。这套结合了微任务、强化反馈、便捷启动和智能工具的系统,让他的生产力实现了显著提升,告别了过去低效的日子,取得了个人层面的巨大成功。他计划未来将这款定制软件公开发布,期待能帮助更多科技爱好者和生活探索者,找到应对拖延的新方法。

原文链接:https://www.laurieherault.com/articles/a-thermal-receipt-printer-cured-my-procrastination

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44256499

社区中,一位首次发文的作者分享其抗拖延方法,表达对反馈的期待。有评论者最初流露轻蔑,但很快转为友善,建议使用A4白板并谨慎设置待办事项。他指出,习惯性拖延者常因尝试新方法(尤其涉资)而短暂兴奋,效果却不持久,许多“解决拖延症”文章多基于短期经验,他更看重长期有效的方法。

作者回应称,自己曾尝试并放弃过许多方法,但此次分享的方法已坚持数月,效果显著。另一评论者指出,作者方法中涉及“铺床、洗碗”等初级任务,可能恰好符合新方法带来的短期兴奋。作者则解释,该方法有效正是因将任务细化为微任务,且收据打印机极大程度地减少阻力,使其耗时少、耗能低,能够长期维持。有评论者深有同感,表示“写报告”可能无限期搁置,但“为报告大纲添加10项内容”这类微任务能有效打破僵局。

然而,亦有评论者分享经验,认为新的任务系统对他们而言通常只能维持4-8周的效用,并将其与大学学业表现(期中优异,毕业平均成绩下降)的周期性变化联系。此外,还有评论者提及白板是其主要策略,并分享了特定白板贴纸和笔的出色使用体验。

8. Office代码“迁徙”记:微软如何用Git驯服百万行代码 (Microsoft Office migration from Source Depot to Git)

![]()

在Git尚未普及的“远古时代”,微软Office部门管理数百万行代码曾依赖自研的Source Depot系统。然而,其缓慢低效的操作严重制约了全球4000多名工程师的生产力。为突破瓶颈,Office启动了一项浩大的Git迁移工程。

这场“史诗级”迁移挑战重重。团队与GitHub合作研发VFS for Git(虚拟文件系统),解决了处理Office庞大代码库(浅层克隆达200GB)的性能难题。他们搭建了“平行宇宙”,让Git代码库与Source Depot实时同步,并坚持在两套系统上同步运行所有测试,确保平稳过渡。项目成功核心在于对“人”的关注,通过设立“开发者满意度冠军”并提供培训,帮助工程师适应新系统。高层亦设有“红色按钮”,确保紧急情况下的生产力保障。

最终,这项大型迁移取得瞩目成就:OneNote团队89%工程师更喜欢Git,新员工入职时间减半,构建与代码审查效率显著提升。这不仅是技术突破,更是大型组织成功变革的典范。经验总结:构建并行系统、证明等效性、持续沟通并预设回滚方案,是这类宏大迁移的关键。

原文链接:https://danielsada.tech/blog/carreer-part-7-how-office-moved-to-git-and-i-loved-devex/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44253212

社区中关于版本控制系统(VCS)的讨论聚焦于Git、Perforce和SVN的对比。

有评论指出,文章低估了Perforce的优势,即允许用户只检出所需部分,而非整个仓库的完整历史,这在过去处理大型项目时效率更高。尽管Git通过VFS技术弥补了这一差距(按需下载对象),但在游戏开发等需处理大量二进制资源的场景中,一些公司甚至为Perforce开发了类似的按需加载技术。

一位用户表示,他仍倾向于一种服务器端VCS,既能存储公司所有源代码,又无需在检出时保留完整的本地历史记录。但他认为Git的临时协作功能已足够便捷,且个人喜欢Git的暂存、分段提交和交互式变基等特性。

关于SVN,有人怀念其能按项目深度检出和提交任意文件或文件夹的能力,以及子树日志历史。对此,有评论确认SVN具备这些功能,但也指出其维护构建目录列表的策略易导致文档与实际脱节。尽管Git也能通过命令查看子文件夹日志,但核心问题在于Git将整个历史存储在本地,导致克隆大型仓库时,本地历史文件可能非常庞大。

还有用户分享了公司仍在使用Perforce的经历,表示新员工得知不使用Git时常感失望,这印证了文章中“使用Git可将新员工入职时间缩短一半”的观点,部分讨论者推测,这可能与Source Depot的某些特性有关。

9. 谷歌云全球大面积宕机,7小时紧急修复! (GCP Outage)

谷歌云平台近日公布,一项涉及全球多达55项产品、横跨61个地理区域的重大服务故障已顺利解决。这场持续7小时27分钟的事件,虽然波及广泛,但其迅速响应和高效恢复的流程,再次展现了大型云服务提供商的强大韧性与专业运维能力。

根据谷歌云状态页面最新信息,这场被标记为“多项GCP产品服务问题”的故障,已于太平洋时间2025年6月12日23:34全面更新,并于6月13日00:19宣告闭合。受影响的范围甚广,涵盖了API网关、Agent Assist、AlloyDB for PostgreSQL等55项核心云服务,足迹遍布非洲、亚洲等超过58个区域。

面对如此复杂且广泛的突发情况,谷歌云不仅提供了透明的实时状态更新,更推出了“个性化服务健康”功能,帮助用户追踪与自身项目紧密相关的事件,提供定制警报、API数据及日志,大幅提升了信息透明度和用户掌控力。此次事件的成功化解,不仅是技术实力的彰显,也让所有热爱科技、对未来充满好奇的中文读者们,对云计算作为数字基石的稳健发展,抱持着更加积极与乐观的展望。

原文链接:https://status.cloud.google.com/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44260810

社区讨论聚焦谷歌云(GCP)服务中断。最初推测,谷歌内部“Chemist”服务(负责项目状态、计费及策略检查)是故障根源,与错误信息吻合;谷歌随后证实,中断系由身份和访问管理(IAM)服务问题引起。

讨论者指出,故障波及广泛,Firebase Auth和FCM等谷歌服务恐受影响。有评论指出,其他互联网服务也出现故障,暗示谷歌内部服务受外部影响导致故障传播。

Cloudflare同时报告“访问认证失败”问题,官方解释其Workers KV服务因“关键第三方服务中断”而下线。这引发社区对其冗余设计的质疑,惊讶其关键服务依赖单一第三方。有评论批评Cloudflare基础设施“不成熟”,指其曾将全球控制平面置于单一故障域,且在类似断电事件中停机时间远超同行。有讨论者则质疑跨云服务商复制基础设施自动故障转移的可行性,暗示其复杂性。

10. 频繁重新登录≠更安全:科技公司揭秘安全误区 (Frequent reauth doesn’t make you more secure)

“频繁重新登录就能更安全?”针对这一普遍误解,科技安全公司Tailscale近日发布洞察,指出用户工作中频繁的登录提示不仅打断思绪、造成不便,反而可能削弱安全防线,甚至加剧“多因素认证疲劳”,让网络钓鱼攻击有机可乘。

文章强调,真正的安全并非登录次数多寡,而在于访问权限的精细管理、策略更新的实时响应。传统的“频繁登录更安全”思维,与“常换密码”的过时观念如出一辙,未能有效应对远程钓鱼或物理设备失窃等威胁。操作系统自带的屏幕锁定功能,已能高效守护设备安全。

正确的安全之道在于“持续验证”。这意味着仅在执行敏感操作前才进行身份确认,而无需定时打扰。例如,Tailscale SSH的检查模式便能精准实现“关键时刻验证”。更先进的“设备姿态检测”和SCIM(跨域身份管理系统)等工具,可在后台实时更新用户权限,如设备离线即刻撤销访问、员工角色变更自动调整权限,实现秒级响应。

这种智能、无感知的安全模式,旨在摆脱重复验证的繁琐,避免因用户疲惫而催生不良习惯。Tailscale倡导的自适应、智能且实用的安全,让防护静默运行,确保安全与便捷同行,为追求高效与乐趣的科技爱好者带来更流畅、更安心的数字生活体验。

原文链接:https://tailscale.com/blog/frequent-reath-security

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44261777

社区的讨论主要围绕强制密码轮换和过期机制所带来的问题。参与者普遍认为,这种做法是比密码强度本身更大的困扰,它导致用户频繁被锁定,尤其在休假期间,常需耗费大量时间联系IT部门解决。尽管美国国家标准与技术研究院(NIST)和微软等权威机构已明确不推荐强制定期更改密码,认为其“弊大于利”,但许多公司和IT/安全团队仍坚持此策略。

有评论者指出,一些信息安全标准如ISO27001至今仍强制要求密码轮换,迫使企业即便违反现代网络安全最佳实践也要满足合规性。为应对频繁的强制轮换,部分用户会采取在密码末尾添加日期(如“密码2025-06”)的“变通”方法。这种方式虽能满足“字母、数字、特殊字符”以及“与历史密码不同”等要求,但实际上并未提升任何安全性。

讨论中还提到了“新密码与旧密码需有X个以上字符不同”的要求,引发了关于是否意味着明文存储密码的担忧。尽管有技术解释认为,通过在密码更改流程中要求用户输入当前密码并进行哈希或编辑距离比较,理论上可以在不存储明文的情况下实现此规则,但普遍共识是,过度限制只会促使用户选择更简单、更不安全的密码。整体而言,社区对强制密码轮换及其带来的负面影响表达了强烈不满。