1. ElevenLabs发布V3模型:AI语音迎来情感爆发 (Eleven v3)

ElevenLabs近日隆重推出其革命性的文本转语音模型Eleven v3(alpha版),号称是迄今为止表现力最强的AI语音技术。这款新模型以其卓越的情感深度和丰富的语调传递能力,在AI语音领域树立了新标杆。

Eleven v3最引人注目的创新在于其“对话模式”和对“音频标签”的全面支持。用户现在可以通过简单的音频标签,精确控制语音的情感、语调、甚至添加特定的音效(如兴奋的喊叫、开心的笑声、邪恶的窃笑等),实现前所未有的表现力。更令人惊喜的是,该模型能无缝生成多角色间的自然对话,各角色在交流中能共享语境和情感,甚至能处理自然的打断和抢话,让AI对话听起来更像真人。

在语言支持方面,Eleven v3实现了巨大飞跃,从前代的29种语言扩展到70多种,涵盖了包括中文在内的全球主要语种,这意味着AI语音能轻松触达更广阔的国际受众。

为庆祝新模型发布,ElevenLabs特别提供UI端自用用户80%的折扣,优惠截止至2025年6月底。Eleven v3的公共API也即将推出,预示着AI语音应用将迎来更多令人兴奋的可能,无疑将为内容创作、虚拟助手等领域带来颠覆性变革。

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44194521

论坛上,用户们围绕一个文本转语音(TTS)模型展开讨论。一名用户意外发现该模型能“唱歌”,通过输入歌曲歌词(如《老友记》主题曲),模型能生成带伴奏或无伴奏的歌声。尽管歌声被评价为“糟糕”,但其“像不会唱歌的人类”的特点反而引发兴趣,表明它并非过度拟合。另有用户指出,模型官方演示中也包含唱歌片段,暗示此功能是内置的。

讨论随后深入对比了OpenAI的新TTS模型与ElevenLabs。OpenAI模型的一大亮点是其指令与语音分离设计,允许混合通用与特定指令,更重要的是其显著更低的成本(便宜十倍)和按量付费模式,这被多位用户视为决定性优势。ElevenLabs的订阅制付费模式则受到普遍诟病,用户抱怨其强制性每月支付,无论使用量。然而,OpenAI模型在生产质量和可预测性上被认为不如ElevenLabs,且声音种类较少,常听起来像同一人模仿。OpenAI的语调(prosody)变化范围较大,有时甚至显得“过度投入”。ElevenLabs团队成员参与讨论,感谢用户反馈,并确认其富有表现力的声音在语调变化上应更丰富。此外,讨论还提到了未来语音代理技术版本(v3)的质量提升预期。

2. AI代码审查神器“BugBot”降临!Cursor 1.0重磅更新,赋能开发者 (Cursor 1.0)

Cursor近日发布重磅更新,为科技爱好者和开发者带来多项革新。其中,AI代码审查工具“BugBot”尤其亮眼,它能自动审查PR并发现潜在问题,用户可一键修复,极大节省调试时间。备受期待的远程编码代理“Background Agent”已全面开放,提升远程协作效率。针对数据科学,Cursor首次深度支持Jupyter Notebook,AI代理可直接创建编辑多单元格。新增的“记忆功能”允许AI学习并引用对话关键信息。此次更新还包括:支持对话中渲染Mermaid图和Markdown表格,一键设置MCP服务器,优化仪表盘提供详细使用分析,以及PDF解析、更快的响应速度等,让编程生活更便捷、充满乐趣。

原文链接:https://www.cursor.com/en/changelog/1-0

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44185256

在论坛上,一位用户对AI编程工具Cursor的盈利模式表示困惑,指出自己每日使用Cursor内置模型需额外支付10-20美元,若连接自有API(如Claude 4)则费用更高达每日100美元,并常遇API限速。尽管其个人项目能通过使用Cursor获得投资回报,但高昂的使用成本使其认为Cursor的定价策略不切实际,像是在“烧钱”。该用户对Cursor的功能性赞誉有加,认为其优于Claude Code,并期望能支持异步请求以提高效率。

对此,其他评论者普遍认为Cursor目前并未盈利,而是依靠风险投资维持运营,甚至比Anthropic和OpenAI等AI巨头“亏得更多”。关于OpenAI和Anthropic是否盈利,多位用户指出它们也处于亏损状态,主要开销在于未来模型的训练和基础设施建设。

有观点认为,AI辅助开发市场正迅速扩张,且token成本持续下降,Cursor通过补贴用户以短期内抢占市场份额是合理的策略,期望未来服务用户的成本会降低。然而,另有评论者反驳称,AI工具市场缺乏用户忠诚度和独特卖点,竞争激烈,各家都在试图将对方产品“商品化”。这种补贴模式就像早期共享出行服务,虽提供廉价体验,但最终市场可能走向同质化竞争。

3. Chrome拟推新规:网站访问本地网络需用户授权 (A proposal to restrict sites from accessing a users’ local network)

谷歌Chrome团队近日公布一项创新提案,旨在显著提升用户本地网络的安全与隐私。当前,公共网站可能利用浏览器作为“代理”,在用户不知情的情况下探测甚至攻击本地网络设备,如打印机、路由器或智能家居设备,构成潜在的安全威胁。

为解决这一问题,Chrome拟推出“本地网络访问”(Local Network Access)新机制。核心思想是:未来公共网站在访问用户本地私有IP地址时,必须获得用户明确的授权。这与先前未成功落地的“私有网络访问”(PNA)方案不同,新方案放弃了复杂的设备端“预检请求”及“设备选择加入”机制,转而采用更直接的用户权限提示。当网站首次尝试连接本地设备时,浏览器会弹出提示,由用户决定是否允许。此举不仅简化了部署难度,仅需网站端而非设备端进行修改,也赋予了用户对本地网络连接的最高控制权。

这项改革将极大提高用户网络安全性,防止恶意网站滥用浏览器权限。同时,它也为物联网(IoT)设备制造商带来了便利。例如,通过在fetch() API中新增targetAddressSpace参数,制造商的公共网站仍能便捷地与本地设备通信,无需设备内置复杂的Web服务器或支持HTTPS,大大降低了开发和维护成本。这项乐观且用户友好的安全升级,预示着更智能、更安全的网络未来。

原文链接:https://github.com/explainers-by-googlers/local-network-access

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44183799

论坛上,一场关于网站访问本地网络设备的讨论展开。一位评论者对网站随机探测本地IP并发出HTTP请求的现象表示担忧,认为其“疯狂”,并提议通过弹窗让用户显式允许或拒绝此类操作,即使这可能影响企业应用。

另一位评论者则指出,本地网络设备已受CORS(跨域资源共享)保护,多年来一直如此,CORS通过要求目标服务器返回特定头部来同意请求,从而限制了访问。当前的提案旨在在此基础上,即使网站和本地设备都希望通信,也进一步增加用户权限,以防网站与本地设备合谋损害用户利益,例如过去Facebook利用网站与手机应用“私下沟通”的案例。

有评论者质疑CORS的实际效果,提出CORS可能只限制网页JavaScript上下文获取目标请求的响应,而请求本身仍可能发生。他们设想一种攻击场景:浏览器JS向易受攻击的打印机等设备发送特制请求,触发任意代码执行,即使网页无法得知是否成功,恶意任务(如对外连接攻击者服务器)仍可能完成。

随后有评论者深入解释CORS的复杂性,称其难以理解,因为它包含多种机制,如可能发送或不发送OPTIONS预检请求,可能阻止请求发送或阻止响应读取,以及限制头部的设置或读取。他们强调CORS是更严格的“同源策略”的例外机制,旨在允许特定跨域通信。还有评论者进一步澄清,预检(OPTIONS)请求通常会在应用程序发起的请求之前由浏览器发送,并质疑客户端浏览器对预检请求的控制能力,同时探讨了利用时序侧信道攻击来确定设备存在的可能性。

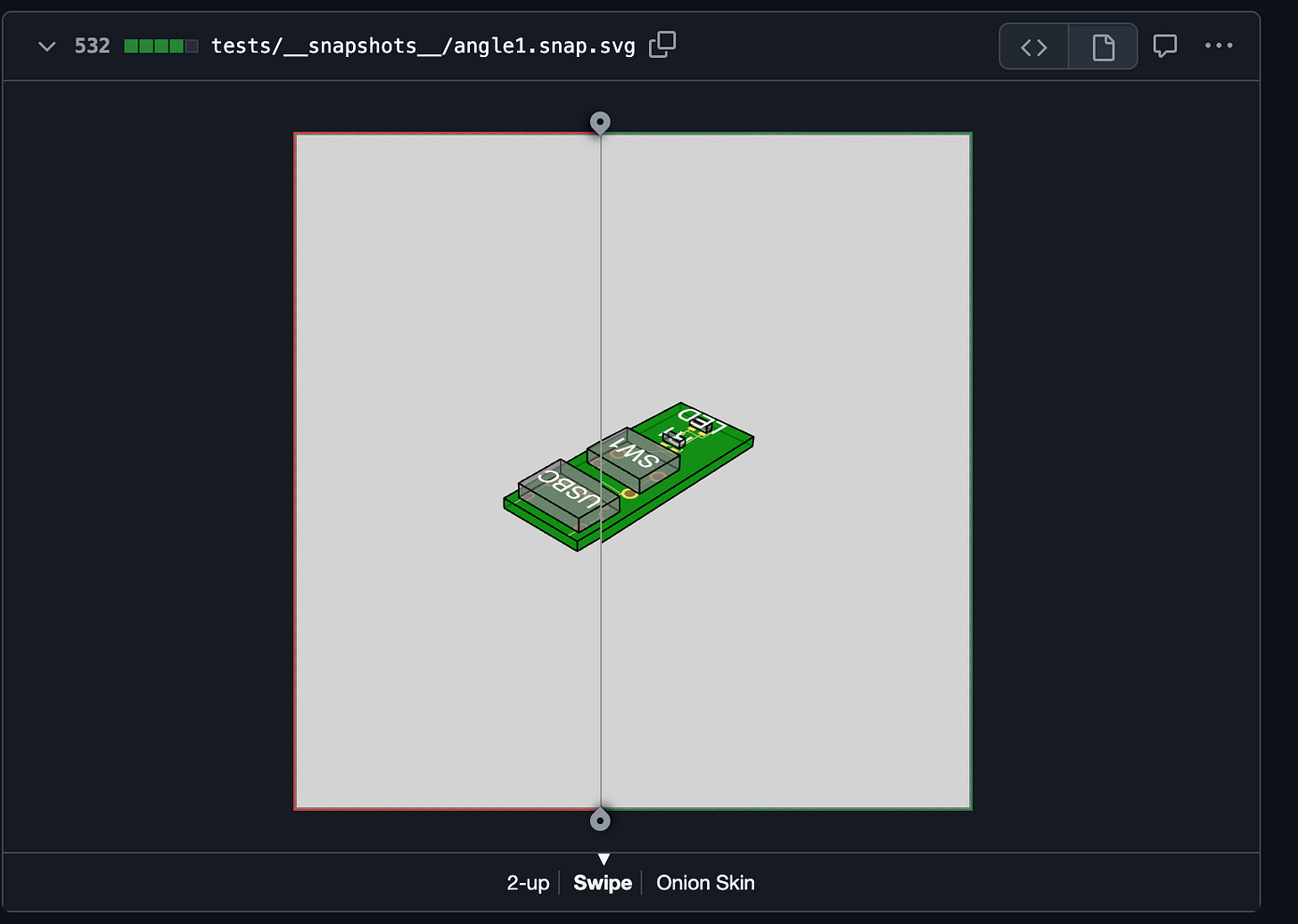

4. SVG三维渲染新突破:无需栅格化,逼真投射纹理 (Show HN: I made a 3D SVG Renderer that projects textures without rasterization)

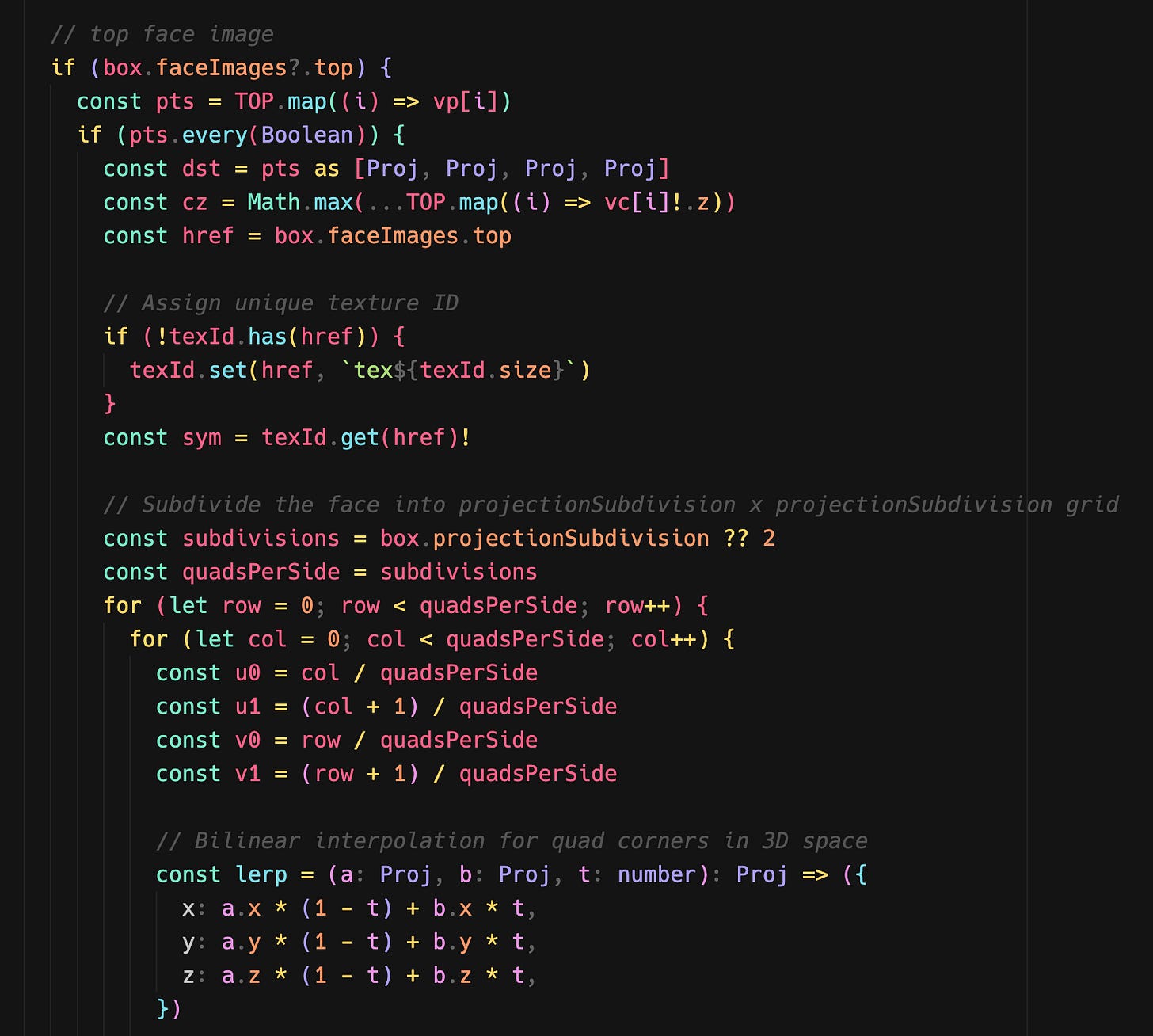

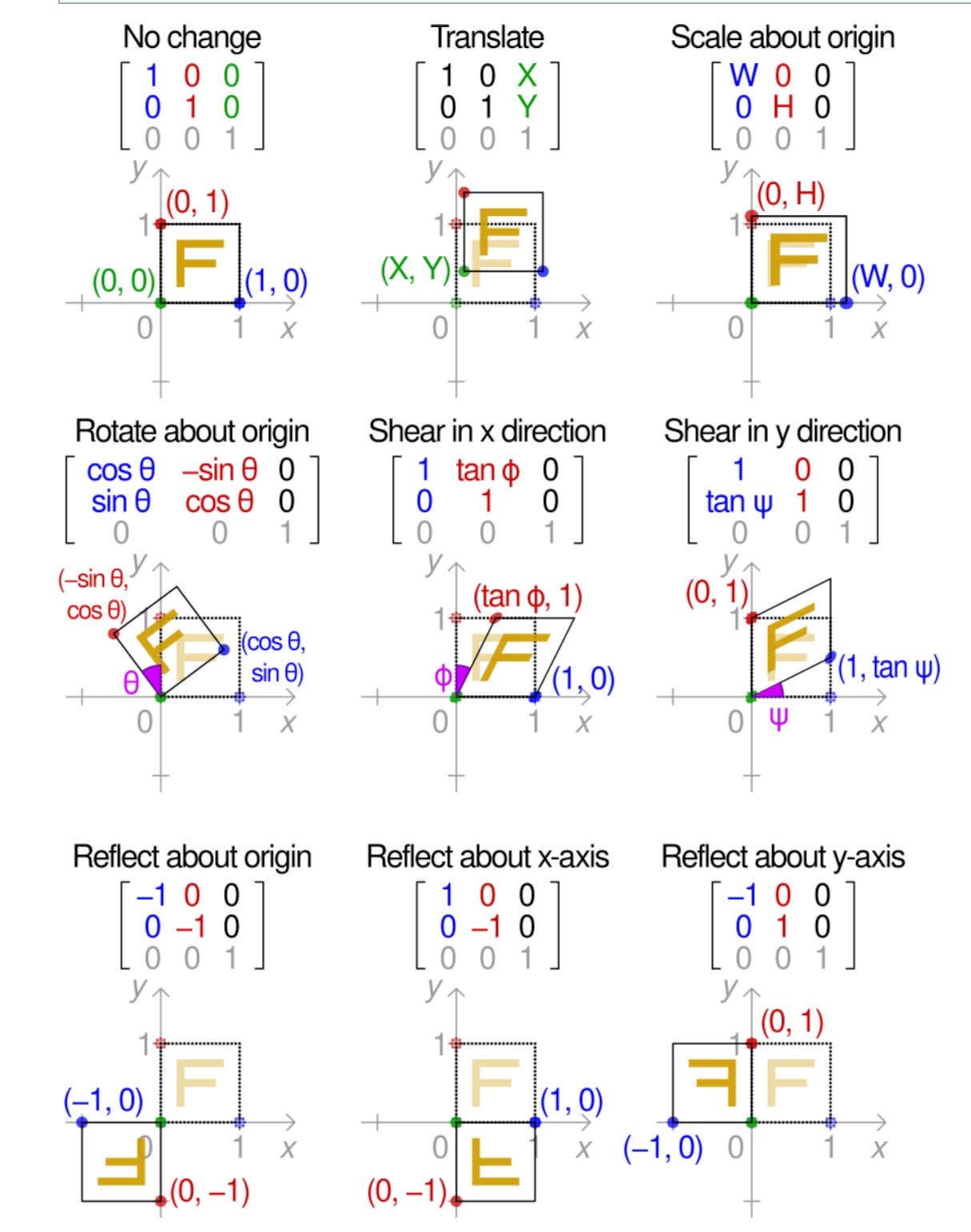

一位开发者近日巧妙攻克了SVG图形在三维透视渲染上的技术瓶颈,为科技爱好者带来惊喜。鉴于SVG不原生支持复杂透视变换,传统方法难以在轻量化前提下精准呈现带纹理的3D对象。

为解决此困境,该开发者借助AI,创新研发了一款Vanilla Typescript 3D渲染器。其核心在于将图像纹理精细细分,对每个子区域应用“局部校正”的仿射变换,并辅以多边形剪裁路径。通过对立方体进行纹理投射测试,当细分数量增至512个时,视觉效果异常平滑逼真,几乎与真实透视无异。

这项突破性技术实现了无需栅格化的高质量图像投射,同时巧妙利用SVG的defs功能,有效控制了文件大小。该成果为GitHub等平台展示3D SVG模型开辟了新途径,尤其在电路板设计等领域,将极大提升视觉化审查的效率与趣味性。这是SVG三维渲染迈出的重要一步。

原文链接:https://seve.blog/p/i-made-a-3d-svg-renderer-that-projects

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44187645

论坛上,一个3D SVG渲染算法的透视变换准确性引发了讨论。最初有评论者指出,算法在处理棋盘格立方体时存缺陷:对角线弯曲、前景方块未按透视规律放大,这与“透视中直线仍为直线”原则相悖,并提供了对比图。

随后,多位参与者对作者“数学低于其能力范围”言论表示异议,强调AI时代扎实数学知识的重要性。

起初,作者辩解可能源于低焦距扭曲或立方体边缘直线未正确反映透视。但另一评论者精确指出,缺陷在于网格点线性插值执行过晚,应在投影前,并提供了GitHub修复建议。

最终,作者承认算法错误,已更新文章修复透视变换,对改善后效果感到满意。

5. 特斯拉打响“数据保卫战”,自动驾驶的秘密该公开吗? (Tesla seeks to guard crash data from public disclosure)

特斯拉的自动驾驶技术藏着什么秘密?这家科技巨头正采取法律行动,请求法官阻止美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)公开其车辆的部分详细碰撞数据。

此举旨在回应《华盛顿邮报》的一场诉讼,该报要求获取涉及Autopilot和FSD等辅助驾驶系统在事故中的关键信息。特斯拉主张,这些数据,尤其是事故车辆搭载的软硬件版本等,是其核心商业机密。一旦公开,竞争对手便能轻易评估其技术迭代的成败,造成不公平竞争。

这场在科技创新与公众知情权之间的法律角力,结果不仅影响特斯拉,更可能为整个自动驾驶行业的透明度规则树立重要先例。

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44186780

该论坛讨论了特斯拉早期“开放专利”承诺与其当前行为的对比。有用户指出,埃隆·马斯克曾宣称无偿开放专利以推动电动汽车发展,但如今特斯拉却以竞争损害为由,拒绝公开可能挽救生命的数据。

对此,有评论者认为,该专利开放协议本意即为互惠,旨在对抗专利流氓。然而,另有评论者反驳称,这只是马斯克事后编造的借口,如同“不作恶”的伪装,其如今对竞争对手征收关税等行为更是自相矛盾。

有用户引证特斯拉原始声明,指出其中确实包含“善意使用”及互惠条款,并将其与特斯拉其他未能兑现的承诺相类比。一些评论者更直言该专利开放实为“骗局”,因其附带条件是用户需承诺不就特斯拉侵犯其自身专利而提起诉讼。更有甚者强调,协议条款极其不公,用户需授权特斯拉使用其所有知识产权,而特斯拉仅开放其专利。

尽管争议颇多,仍有评论者认为,即便条款苛刻,其他汽车制造商(如福特、丰田)若当初接受提议,本可加速电动汽车技术发展,避免目前落后于中国竞争对手。

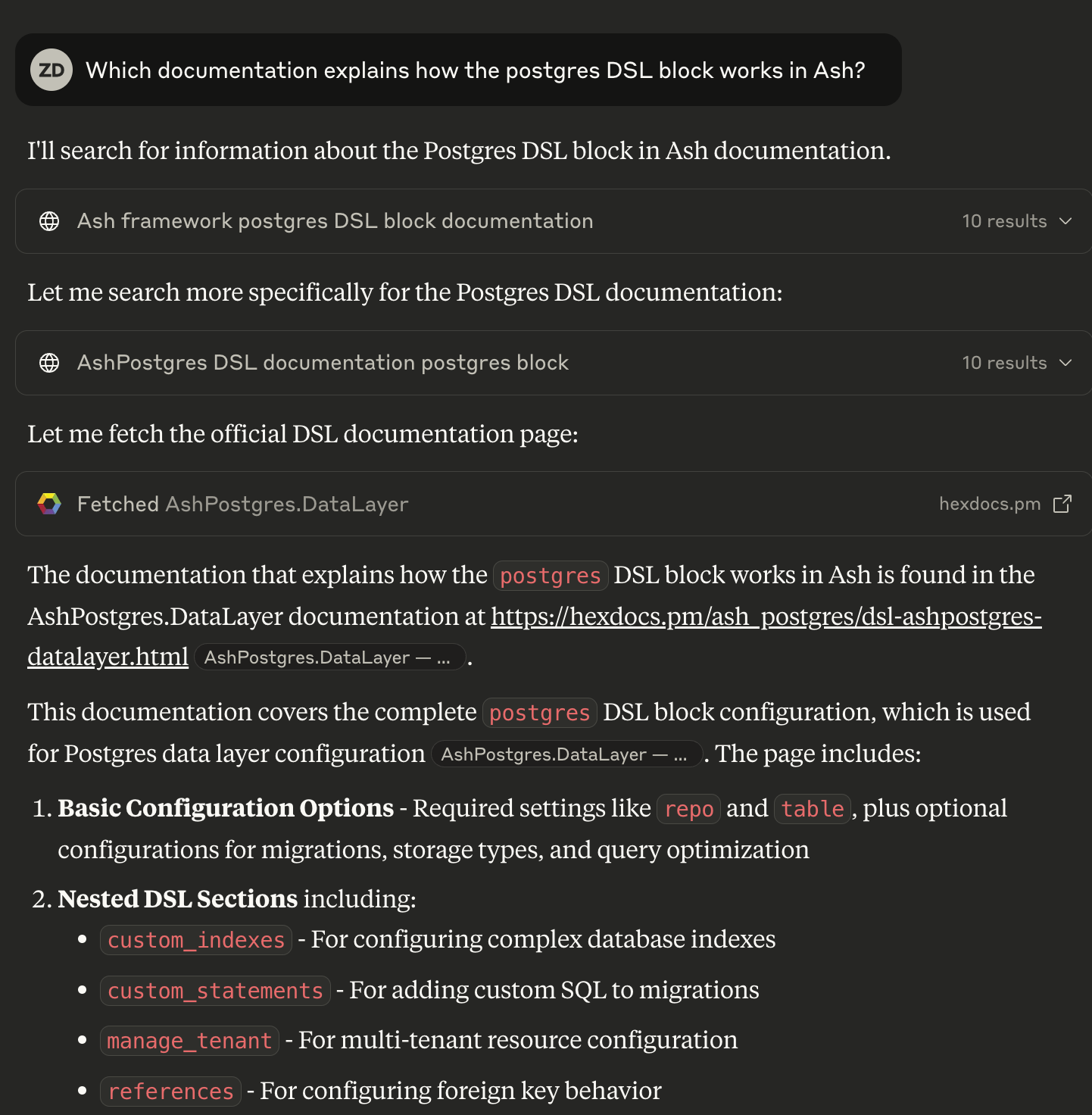

6. AI浪潮下,Elixir的危与机:LLM是社区倍增器? (LLMs and Elixir: Windfall or Deathblow?)

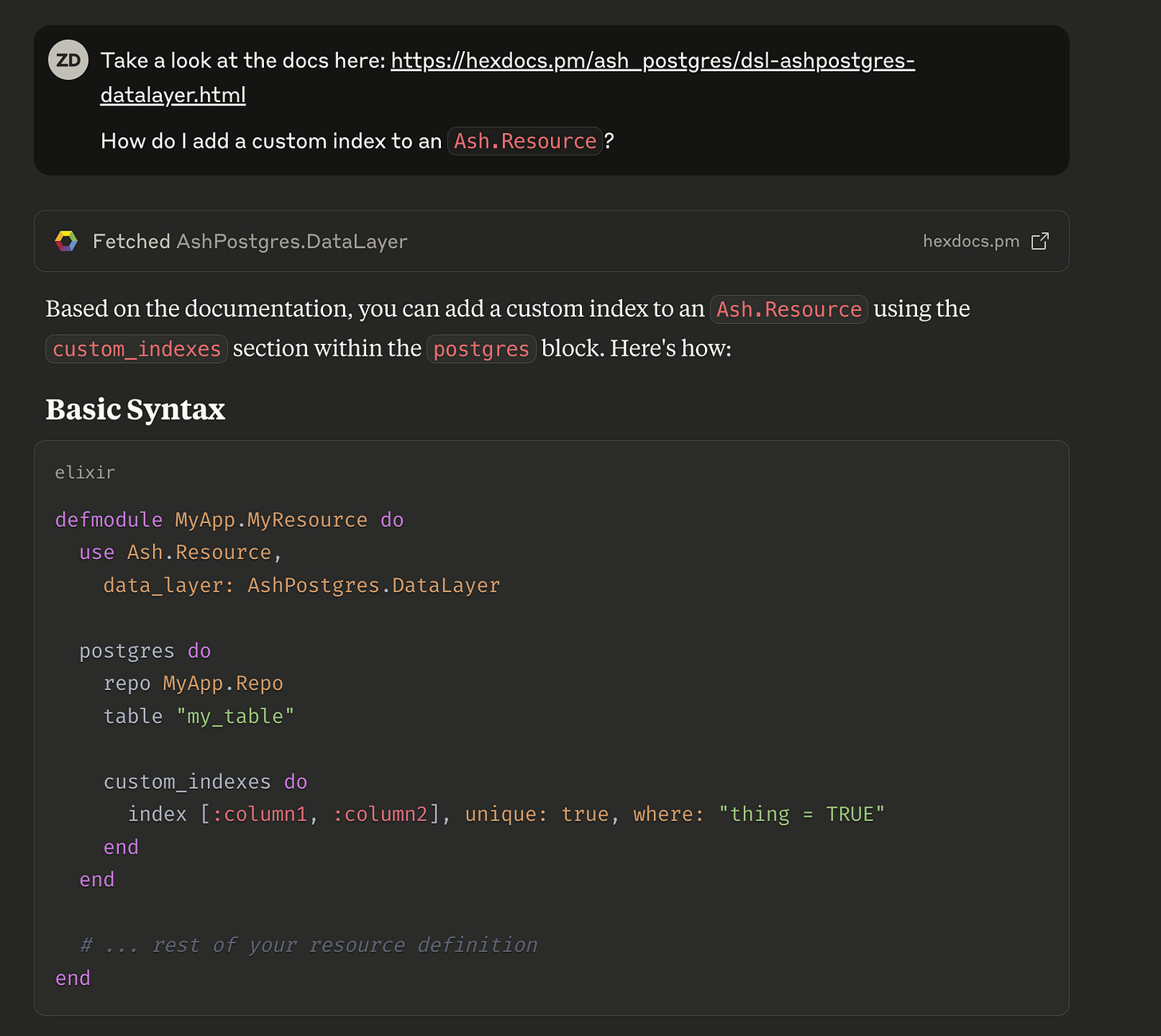

大型语言模型(LLM)的迅速崛起,在科技界引发了广泛讨论,尤其对于Elixir这类小众编程语言,曾有担忧AI会引导初学者偏爱主流工具,对其发展构成挑战。然而,一篇最新分析乐观指出,LLM并非生存威胁,反能成为社区发展的“倍增器”,关键在于巧妙驾驭其优势。

文章强调,核心挑战并非AI偏见,而是如何让LLM高效地与特定工具协同工作,赋能开发者做出最佳选择。作者提出多项创新策略:将LLM视为高效的信息归纳与转换工具,通过提供精确上下文和文档,引导其生成准确答案,避免“幻觉”。

同时,积极探索如Tidewave等创新工具,让LLM能直接与应用代码实时互动,显著提升AI实用性。社区应在代码库中引入usage-rules.md等简洁文档,优化AI理解。更具前瞻性的是,Elixir社区可构建高质量评估数据集,主动训练主流LLM,深化其对Elixir在并发、容错等独特优势的理解,从而使AI成为该语言的强大推荐者。这不仅能有效降低学习门槛,吸引更多开发者,更能将LLM从潜在挑战转变为加速社区增长的强大力量,积极塑造软件开发的未来。

原文链接:https://www.zachdaniel.dev/p/llms-and-elixir-windfall-or-deathblow

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44186496

论坛上,一位开发者分享了使用LLM生成代码的经验,认为其在Python和React中易生成大量冗余或有害代码,需人工耗时理解和修正。相比之下,他发现Elixir因其函数式特性,能实现更小的代码生成与验证循环,代码更易于理解和修改,运行时也“几乎不会崩溃”,这使其成为更优选择。

有评论者幽默地表示,期待未来LLM会抱怨被迫编写冗长代码,并要求使用简洁高效的Elixir,甚至点评人类的工具选择。另有人指出,LLM的行为取决于系统提示和训练数据,并可能受“安全措施”限制。

讨论中也有人认为,将代码分解为小而可测试的函数,并进行组合,这种开发模式在LLM出现前就已是良好实践。但也有开发者观察到,Rust或Go等语言在使用LLM后,同样能形成更紧密的反馈循环,生成更清晰的代码库,这可能推动那些对人类而言理解难度较大,但对LLM而言更友好的语言的普及。这引发了关于是否会出现专为LLM设计的编程语言的思考。

然而,也有人澄清,初始发言者强调的是Elixir代码更易于“人类”理解、验证和修复。同时,对Elixir“几乎不会崩溃”的说法,有评论提出异议,认为软件错误、资源耗尽或不良架构仍可能导致系统崩溃。

7. 太阳系边疆惊现宏伟螺旋,“宇宙后院”并非一片混沌 (A Spiral Structure in the Inner Oort Cloud)

太阳系的“边疆”隐藏着惊人结构!一项新研究通过数值模拟与分析,揭示在遥远的奥尔特云内部,存在一个跨度约15000天文单位的宏伟螺旋结构,且该结构已稳定存在数十亿年。

这一“宇宙级”结构源于太阳系早期被巨行星甩出的冰冷天体。它们在银河系引力(即“银河潮汐”)的漫长塑造下,轨道被巧妙地“编织”成宏伟的双旋臂形态。这一发现颠覆了对太阳系边缘的传统认知,表明其并非一片混沌,而是拥有精妙的动态秩序。

尽管直接观测这一“宇宙幽灵”的难度极高,但它为理解行星系统的演化提供了激动人心的新视角,甚至启发我们去寻找遥远“系外行星”周围类似的奇观。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adbf9b

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44186660

论坛上,讨论主要围绕奥尔特云螺旋结构的发现展开。一名用户指出,这项发现源于海登天文馆为新太空秀制作的奥尔特云模拟动画,认为这是个“很酷”的发现方式。

另一位评论者回顾了天文学家W. W. Morgan在1951年发现银河系英仙座旋臂的历史。Morgan描述了他在散步时,突然意识到英仙座双星团及仙后座、仙王座的一些遥远恒星距离相近,形成了一个年轻恒星的狭长集中区域,这最终揭示了银河系的旋臂结构。

有评论提及,海登天文馆等演出宣传常侧重于佩德罗·帕斯卡等知名演员的配音,这些节目通常是联合制作并在多地共享。

讨论还延伸至太阳系自身也存在类似螺旋结构这一“非常酷”的发现。一名用户对此感到惊叹,认为复杂结构在多个尺度上出现是“相当惊人”的。他们指出,相关论文将奥尔特云的螺旋结构归因于银河系潮汐力。该用户还解释,银河系螺旋结构的基本理论通常归因于大质量团块的引力作用。此外,有评论进一步阐述了螺旋结构形成的基本原理:当椭圆轨道相对于半长轴方向发生变化时,会导致高密度区域的螺旋臂出现,这些高密度区域内的气体云碰撞会促进恒星形成,从而产生大量明亮的恒星。

8. 盲盒折扣店:电商退货潮下的寻宝乐园 (Seven Days at the Bin Store)

在电商浪潮下,大量退货与积压商品催生了独特的“盲盒式折扣店”(Bin Store)模式。这类店铺以每日递减的价格出售回收商品,提供充满“寻宝”乐趣的购物体验,吸引了追求性价比的消费者。

这种模式的快速兴起,得益于疫情期间零售商过量备货和线上高达近30%的退货率,推动了“逆向物流”产业蓬勃发展。尽管面临采购成本上升和竞争加剧等挑战,专家预测二手市场在经济波动下仍具增长潜力。这不仅是精明消费的新选择,更展现了科技时代下可持续生活方式的活力与趣味。

原文链接:https://defector.com/seven-days-at-the-bin-store

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44192995

论坛上,一种名为“仓储式盲盒店”(bin stores)的新兴零售模式引发热议。一位用户指出,这类商店在美国中西部郊区随处可见,主要销售亚马逊等零售商的退货及积压库存。其定价模式独特:商品通常从周六的7美元起价,到周五降至1美元,吸引大批顾客排队抢购。该用户曾以低价购得高价值商品,如一台仅400美元的超宽显示器,远低于市场价。他非常推崇这类商店,认为尽管需花费精力筛选,但顾客总能以低价找到所需物品。

另一位用户分享了波特兰地区类似模式的“好市多折扣店”(Goodwill Outlet,俗称“The Bins”)的经验,该店已有约25年历史,以论磅计价出售未售出商品。该用户曾利用这种模式购买图书并在亚马逊转售,解决了失业期间的生计问题。他还描述了该店独特的“换仓”文化:顾客围绕新货架区域排队,等待新商品入场时引发的抢购热潮。讨论普遍反映,购买者可在此以低价获取商品并迅速转售,例如通过eBay或亚马逊,有时甚至能在一天内回本,这突显了这类商店的经济价值和吸引力。

9. 毒性蝾螈的生死困局:一场永无止境的进化军备赛 (The impossible predicament of the death newts)

北美太平洋西北地区生活着一种名叫粗皮蝾螈的两栖动物,外表普通却毒性惊人,其皮肤分泌的毒素能轻易致人死地。这背后隐藏着一场扣人心弦的生态“军备竞赛”,主角是粗皮蝾螈和以它们为食的束带蛇。

为抵御捕食者,粗皮蝾螈通过共生细菌产生剧毒河豚毒素。而束带蛇则逐渐进化出对毒素的抵抗力,并将其储存于肝脏,反过来为自身提供防御,免受浣熊、乌鸦等天敌侵扰。然而,这场进化也让束带蛇付出了代价,可能影响其神经系统,导致反应迟钝等副作用。

对于粗皮蝾螈而言,这场“军备竞赛”更像是一场无解的困境。它们不仅要背负生产剧毒的巨大代谢成本,还得进化出对抗自身毒素的能力。更无奈的是,它们无法发展出鲜艳的警告色,否则反而会吸引那些觊觎毒素的束带蛇。既无法降低毒性,也无法停止这场永无止境的循环,粗皮蝾螈仿佛陷入精妙残酷的生态陷阱。科学家们对这一独特生物互动充满好奇,更多奥秘仍在等待揭示。

原文链接:https://crookedtimber.org/2025/06/05/occasional-paper-the-impossible-predicament-of-the-death-newts/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44191620

论坛中,关于生物进化出抗毒性是否伴随成本展开了讨论。最初的观点认为,演化出对河豚毒素(TTX)等毒素的抗性必然存在代价,否则所有生物都会具备这种能力。例如,太平洋西北部以外的束带蛇对TTX的抗性显著较低,暗示这种抗性带有某种成本或劣势。

有评论者对此提出异议,指出许多动物未演化或保留某种特性,并非因为其代价高昂,而仅仅是缺乏选择压力。他们强调,自然选择没有远见,其唯一原则是促进繁衍。如果动物不常接触某种毒素(如奶牛不接触TTX),就没有理由发展抗性。人类失去维生素C合成能力就是例证,该特性并非因其成本而被淘汰,而是因为当时富含维生素C的饮食环境使其不影响繁衍,从而偶然丧失。

另一位参与者则从反面论证,认为如果抗毒性是廉价且易于保留的,那么它应该在生物界更为普遍。既然并非如此,就可以推断其代价不菲,或至少不廉价。

讨论进一步延伸至人类对不常接触毒素的抗性。普遍观点认为,这类抗性若非其他强选择性状的偶然副产品,迟早会因熵(自然选择的衰减)而消失。进化不会为过去有用、未来可能派上用场的“服务”支付年度费用。然而,也有人指出,生物确实可以携带源自祖先环境的抗性,但有代价的性状会更快地在进化过程中被淘汰,无代价的则会更慢。