1. 裸盖菇素:神职人员的“神启”之旅 (What happens when clergy take psilocybin)

一项近期公布的研究揭示了迷幻蘑菇与宗教体验的惊人关联。约翰霍普金斯和纽约大学科学家邀请33位多元宗教领袖首次在实验室服用高剂量裸盖菇素,结果逾九成参与者认为这是最具精神意义的,近半数人称其为最深刻体验。

许多人表示这让他们成为更好的宗教领袖,部分人甚至成为迷幻药倡导者,融入教义。虽研究遭遇伦理争议且有少数人经历恐怖旅程,但无人排除未来再次使用。

此研究引发了对致幻剂与宗教体验关系的好奇,并呼应美洲原住民使用迷幻植物的古老传统。这为探索精神世界与意识边界提供了新视角,令人充满无限遐想。

原文链接:https://nautil.us/clergy-blown-away-by-psilocybin-1217112/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44293610

一位社区用户分享了他在锐舞派对上使用适量LSD(100-150微克)的经历,描述其为深入的灵性体验,能让他融入“大虚无”,并带来超越药物效果的持久影响。他强调LSD并非适合所有人,不应一概而论,并认为探索此类体验需先进行深入的自我认知和哲学准备。他承认初期经历曾“粗暴”且“暴力”,但随着时间推移和对存在主义的理解,体验变得温和,帮助他更好地与自我和舞蹈连接,并邀请勇敢者探索这种既可怕又幸福的真相。

另一位评论者则讲述了他在迷幻药论坛中看到的一起LSD使用者自残事件(割伤手臂),并对社区成员“新手错误”、“独自用药的错”、“应收起刀具”等回应感到困惑,认为这如同小众编程语言社区,对外宣扬优点,对内却回避工具缺乏、编译器问题等负面。第三位评论者简短回应称“这些并非正常反应”,似乎在反驳前者的类比或指出这些极端情况并非普遍。

2. 程序员的“野路子”智慧:大道至简 (The Grug Brained Developer (2022))

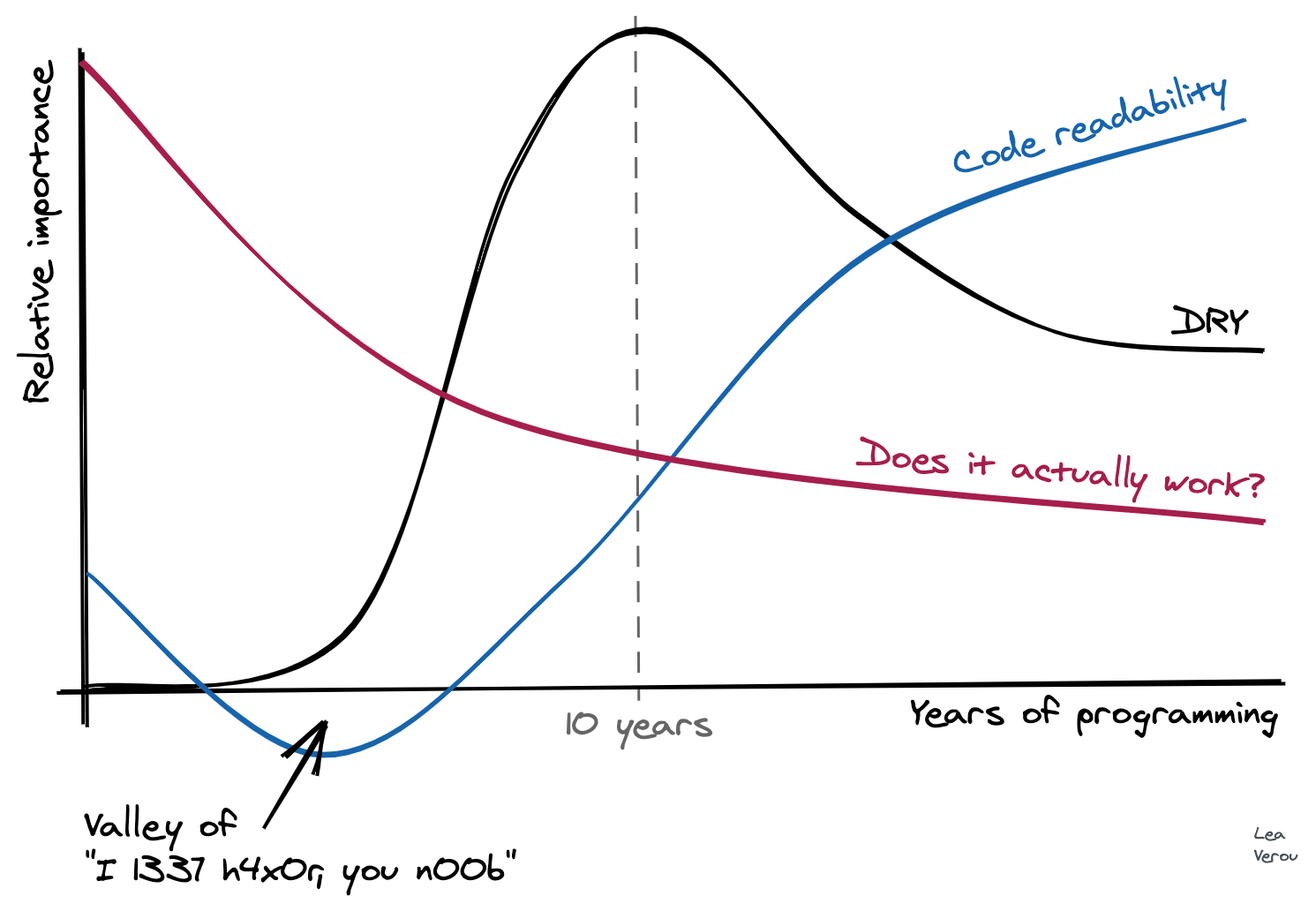

一位自称“原始人脑”的资深开发者Grug,以其独特的幽默视角,分享了多年编程生涯的另类智慧。他将软件开发的终极敌人定义为无形的“复杂度”——如同潜入代码库的隐形恶魔,能让再清晰的项目也瞬间变得混乱不堪。Grug的制胜秘诀简单而有力:勇敢地说“不”!他拒绝不必要的特性或过度抽象,倡导返璞归真的极简主义。尽管他坦言,这可能并非职场“闪亮石头”(晋升与财富)的最佳捷径,但坚守本心、追求代码的纯粹与高效,远比盲目迎合更有价值。Grug的这份“小脑瓜”哲学,不仅为技术爱好者提供了应对复杂挑战的奇妙思路,更鼓励我们在充满新鲜事物的科技世界里,以乐观心态拥抱简洁,活出精彩。

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44303542

在社区关于调试工具的讨论中,一位开发者观察到,尽管调试器价值极高,但多数同行(尤其在Web技术领域)偏爱打印语句调试。他认为调试器是理解系统、分析调用栈的最佳途径,称其为一项“小超能力”,并难以说服他人采用。

对此,有评论引用了Brian Kernighan和Rob Pike的观点,他们更青睐打印语句。理由是:调试器易使人迷失于复杂细节;单步调试效率不如深入思考并添加关键输出;打印语句可永久保留于代码,而调试会话是临时的。该评论者认同此法,认为“假设-日志-执行”循环能更快定位问题,通过打印输出快速验证代码模型。

然而,也有评论指出John Carmack等专家推崇调试器,强调其在理解复杂系统中的作用,这表明调试方法存在细微差别。总结观点认为,当对问题领域理解不足时(如初涉新代码),调试器能快速获取信息;而当对代码理解较好并大致确定问题范围时,打印调试则更为高效。

3. 幽灵追踪器复活:一小时连接300万BT用户 (Resurrecting a dead torrent tracker and finding 3M peers)

一位技术爱好者在下载Linux镜像时,偶然发现许多BitTorrent追踪器已失效。他突发奇想:如果重新激活一个废弃的追踪器域名,会有多少用户尝试连接?追踪器作为BitTorrent协议的核心组件,负责连接文件共享者,其失效揭示了协议在中心化方面的潜在风险。

他随即行动,购得此前失效的域名“open.demonii.si”,并在一个匿名虚拟服务器上部署了知名的opentracker软件。令人惊讶的是,即使在追踪器尚未启动时,大量连接请求已涌入。启动后仅一小时,该追踪器便连接了超过170万个独立种子和310万个活跃用户!这一惊人数据生动展现了BitTorrent网络中巨大的潜在需求和顽强生命力,无数用户仍在孜孜不倦地寻找着文件共享的伙伴。

尽管此次实验证明了旧有基础设施的巨大潜力,但出于对潜在法律风险的考量(尽管仅是基础设施服务,而非内容提供),作者在确认实验成功后迅速关闭了服务器并删除了域名。他提醒,类似“open.demonii.si”这样的废弃域名仍可被发现并重新启用,为全球BitTorrent社区提供一份独特的“公共服务”。这不仅是一次充满好奇心的技术探险,更是一次对数字世界中生命力与连接可能性的深刻洞察。

原文链接:https://kianbradley.com/2025/06/15/resurrecting-a-dead-tracker.html

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44301686

社区讨论了运行BitTorrent追踪器的法律风险。有观点认为,追踪器本身类似于搜索引擎,查看传入连接或作为协调服务器是合法的,其合法性关键在于如何响应法律下架请求。然而,另有讨论者指出,更实际的问题并非是否合法,而是被起诉的可能性。即使最终胜诉,诉讼过程本身就是一种惩罚,耗费巨大,对普通人而言难以承受,因此法庭是应避免的领域。有人提到,仅仅一封停止函就足以让许多人放弃,或像原帖作者一样,仅看到潜在风险和大量连接就选择停止,这体现了“寒蝉效应”——对诉讼的恐惧阻止了合法行为。讨论者认为,公司通常会先发律师函以节省成本,但不能排除直接提起诉讼的可能。

4. Gemini 2.5 重磅升级:Flash & Pro 全面可用,Flash-Lite 极速登场! (Making 2.5 Flash and 2.5 Pro GA, and introducing Gemini 2.5 Flash-Lite)

谷歌Gemini 2.5模型家族重磅升级!2025年6月17日,Gemini 2.5 Flash和Pro稳定版全面上线,助力开发者应用开发。同时,全新Gemini 2.5 Flash-Lite预览版发布,它是具成本效益且速度最快的2.5模型,在编码、数学、科学及多模态基准测试中性能卓越。Flash-Lite擅长高并发低延迟任务,支持百万级上下文及工具连接,现已在Google AI Studio和Vertex AI开放,为AI应用带来无限可能,让科技生活更精彩。

原文链接:https://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-model-family-expands/

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44300717

社区就谷歌Gemini 2.5 Flash模型价格上涨展开讨论。有用户指出,新定价中,文本/图片/视频输入价格翻倍,而此前“非思考型”输出价格更是暴涨了4倍(从0.6美元涨至2.5美元/百万)。评论者批评谷歌官方博客刻意回避此点,只将新价格与旧的“思考型”价格进行比较,措辞“狡猾”。

有用户质疑非思考型模式是否仍然可用,并得到肯定答复,同时指出许多开发者已基于此模式构建数月。对此,部分讨论者认为预览模型本就用于测试,稳定版才是构建基础。但另有观点反驳称,谷歌已在自家产品中广泛使用这些“预览版”模型,并鼓励开发者在其上构建,因此在收费后将价格大幅提高4倍是不负责任的行为。讨论中还涉及了对预览版模型收费是否意味着价格稳定的争议,部分人认为收费即意味着价格不应大幅波动,但也有人认为这种观点过于天真。

5. 2亿美元!OpenAI:AI武装美国防 (OpenAI wins $200M U.S. defense contract)

美国国防部近日向AI巨头OpenAI授予一项为期一年、价值2亿美元的合同,旨在利用其前沿AI模型助力国家安全。这标志着人工智能技术正加速融入美国政府与国防领域。

作为OpenAI“政府版”计划的首个重大项目,该合同将为美国政府机构提供定制AI解决方案。国防部表示,AI能力原型将应用于作战及行政管理,如优化军人医疗、简化数据分析和强化网络防御。OpenAI强调所有应用都将严格遵守其使用政策。

尽管2亿美元合同在OpenAI年营收中占比不大,但这无疑是AI技术在国家安全应用上的重要里程碑。

原文链接:https://www.cnbc.com/2025/06/16/openai-wins-200-million-us-defense-contract.html

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44293988

社区就美国国防部2亿美元软件采购展开讨论。有评论讽刺地指出,这类项目常耗资巨大,却无实际软件交付,用户仍用旧工具,或仅产出更多演示文稿。关于资金属性,一方认为2亿是“小钱”,另一方则斥为“彻底浪费”,加剧通胀。多位讨论者认为这揭示了军工联合体资金的荒谬,政客对债务漠不关心,两党在此问题上立场一致。对于政府管理,有人坚称其长期存在贪腐和低效,仅是陈述事实;也有人反驳,称将政府归为无能是种有害的合理化,政府并非不了解其支出流向。

6. AI智能体开发:大道至简 (Building Effective AI Agents)

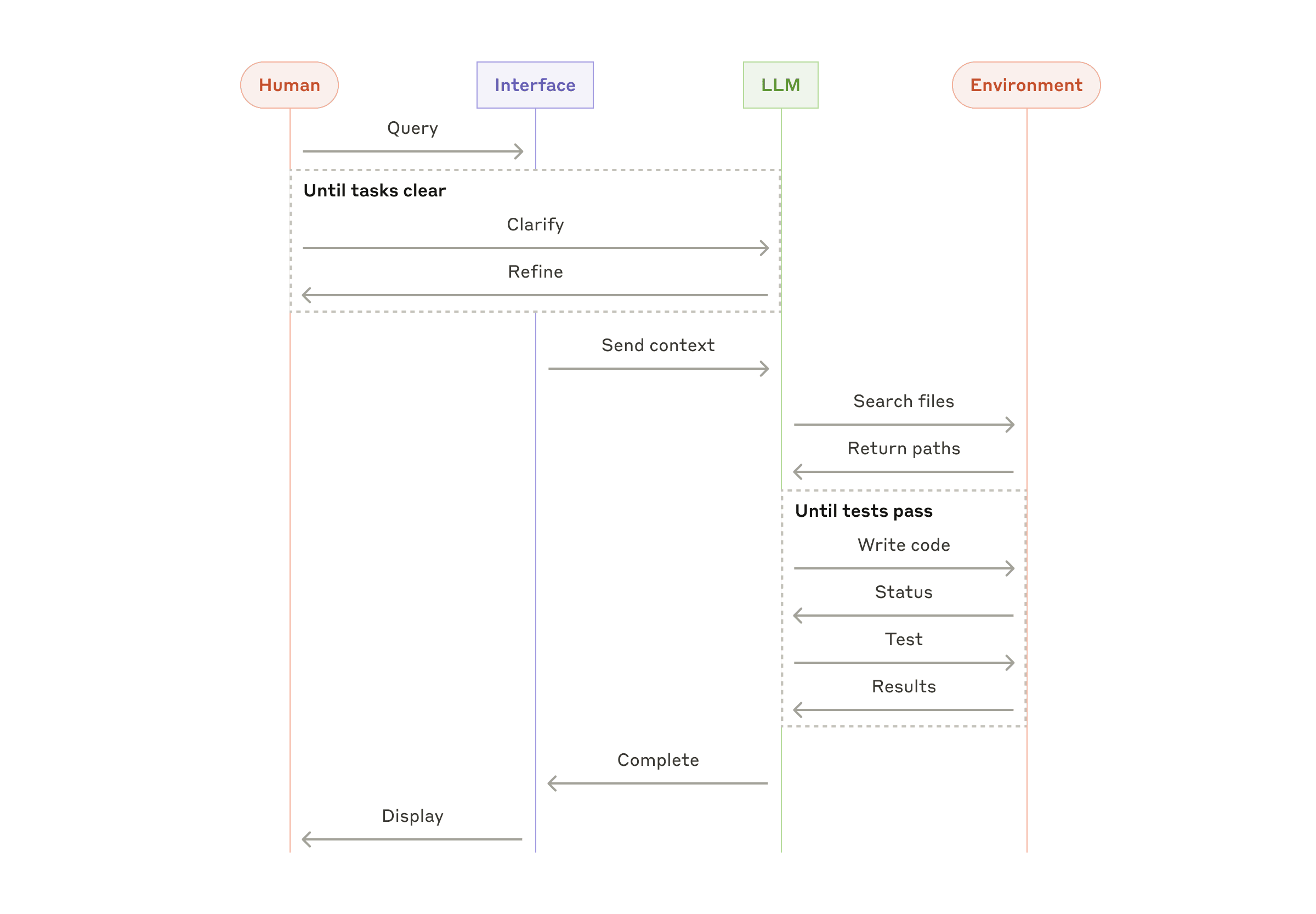

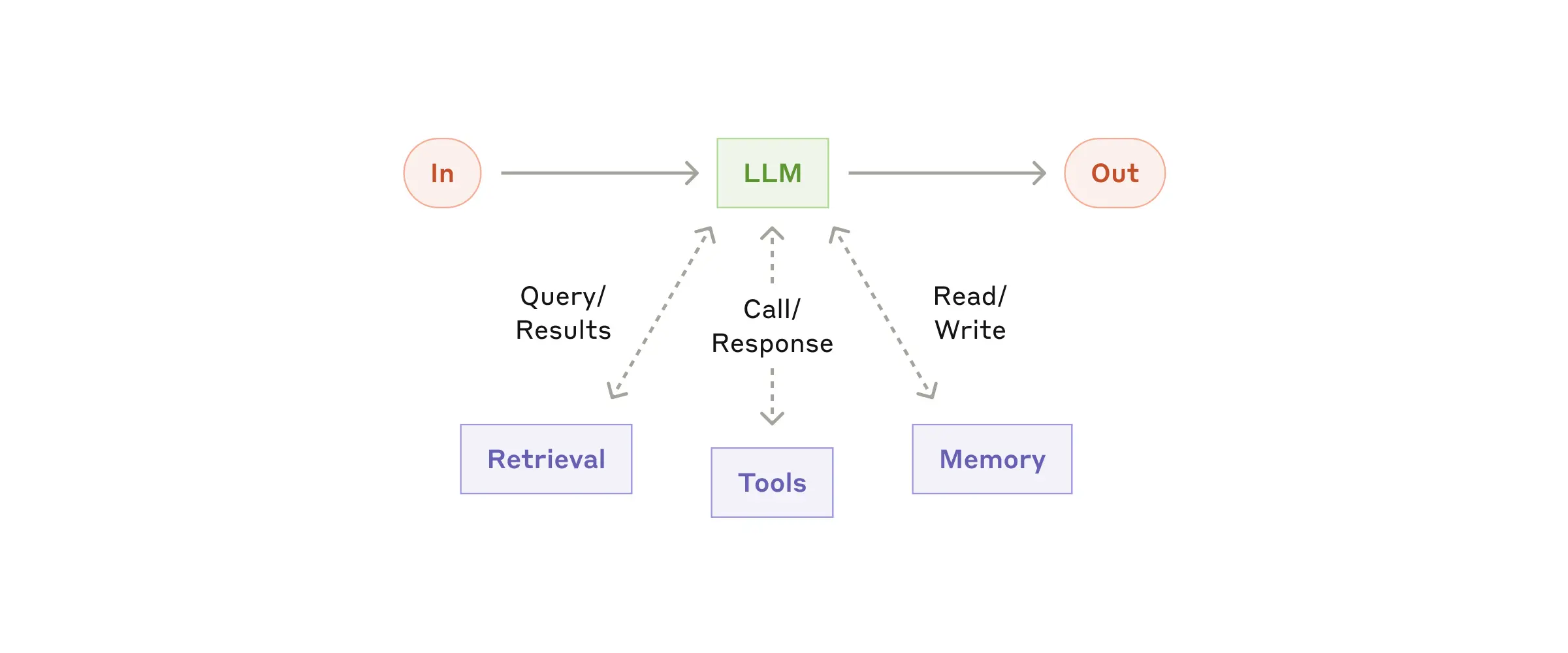

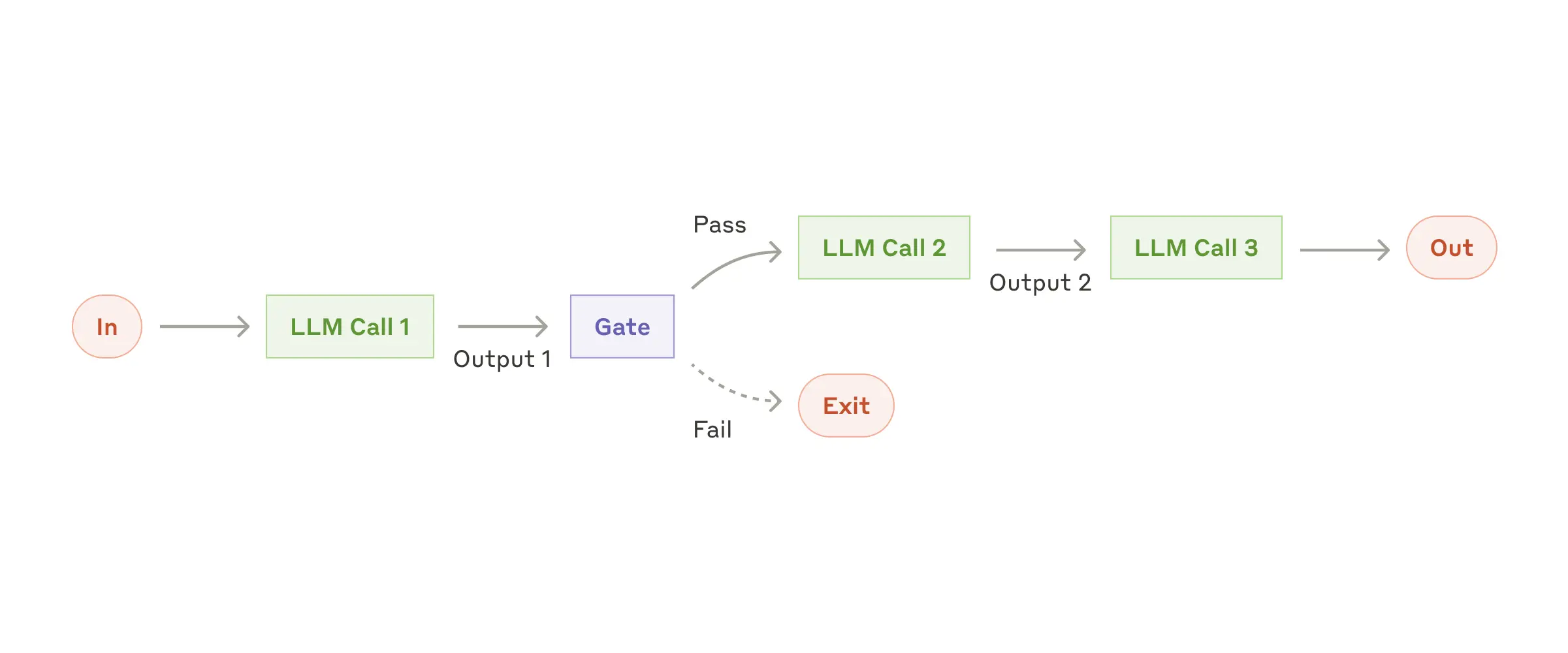

大型语言模型(LLM)智能体正受瞩目。Anthropic公司在与众多团队合作后发现,最成功的LLM智能体并非依赖复杂框架,而是基于简单、可组合的模式构建。这一洞察为开发者提供了高效实践指南。

Anthropic将智能体系统划分为“工作流”和“智能体”:工作流通过预定义代码路径编排LLM与工具,提供可预测性;智能体则让LLM动态决策和工具使用,更灵活自主。通常,仅通过检索和上下文示例优化LLM调用便足够,仅当任务确需高复杂度时,才考虑智能体系统,因其可能增加延迟和成本。

关于框架,尽管LangGraph、Amazon Bedrock AI Agent等工具能简化底层任务,但可能引入过多抽象,使调试复杂化或诱导不必要设计。Anthropic建议开发者优先直接使用LLM API,许多模式仅需几行代码即可实现;若选择框架,务必深入理解其底层原理。

简而言之,构建高效LLM智能体的核心在于从最简单方案起步,逐步迭代,并始终掌握底层逻辑,以开发出强大灵活的AI应用,开启智能生活的新篇章。

原文链接:https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44301809

社区中,关于人工智能代理和大型语言模型(LLM)系统构建的讨论展开。一位评论者高度评价了一篇名为《构建高效代理》的文章,因为它清晰定义了“AI代理”——即LLM动态指导自身流程和工具使用,并保持任务控制的系统。该文还区分了“代理”和“工作流”,并介绍了有用的工作流模式。另一篇关于多代理研究的文章也获得了赞扬。

讨论的核心聚焦于构建LLM系统时,是应使用框架还是直接集成API。有观点认为,框架的优势在于能轻松尝试不同供应商的LLM。然而,有经验的开发者反驳称,API互换并非瓶颈,模型间的行为差异或能力限制才是主要挑战。他们指出,框架通常会增加复杂性、模糊性,并导致API不匹配。一位开发者分享经验,用Java直接调用API快速交付了V0产品,架构清晰且可观察;而后续团队使用框架迁移到Python,反而引入了多层抽象,耗时且复杂。他们认为,除非框架能提供显著的可观察性或实验能力,否则默认直接使用API是更好的选择。另有评论者附和,指出某些框架(如LangGraph)存在运行时类型错误和数据流难以追踪的问题。总的来说,社区倾向于在产品初期优先考虑直接API集成,以避免框架带来的不必要复杂性。

7. JPEG:30载风雨,为何仍是网络图像霸主? (Why JPEGs still rule the web (2024))

.png)

自上世纪90年代初问世以来,JPEG格式以其卓越的性能和开放的标准,稳坐互联网图像领域的霸主地位已逾三十载。尽管当年首个主流图形浏览器NCSA Mosaic最初仅支持GIF,但JPEG凭借其独特的优势迅速脱颖而出。

JPEG最大的特点在于其“优雅降级”的压缩方式,即使大幅压缩也能保留图像的核心细节,这使其能够适应从早期拨号上网的低速环境到如今专业级摄影的各种需求。与作为“事实标准”的GIF不同,JPEG从诞生之初就是一个由众多利益相关方共同制定和维护的“实际标准”,确保了其广泛的兼容性和生命力。1995年,JPEG首次被Netscape浏览器支持,标志着它与万维网的完美结合。

JPEG的核心是**离散余弦变换(DCT)**压缩算法,它能在保证图像可识别性的前提下,通过移除细节实现高效压缩。这种技术使得在高压缩率下也能呈现接近原始图像的效果,尤其适用于纹理丰富区域的图像。此外,JPEG标准提供多种压缩模式,如渐进式DCT,极大地提升了早期互联网用户加载图片的体验。

尽管在发展过程中遭遇了诸如Forgent Networks的专利诉讼风波,以及WebP、AVIF、HEIC等新兴格式的挑战,但JPEG凭借其庞大的用户基础和长达三十年的先发优势,至今仍难以撼动。如同MP3和ZIP文件一样,JPEG已经成为互联网基础设施的一部分,即便有更高效的替代品,其地位依然牢固,继续服务着全球科技爱好者和对精彩生活充满好奇的数字公民。

原文链接:https://spectrum.ieee.org/jpeg-image-format-history

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44299970

在社区关于WebP图像格式的讨论中,许多人对其广泛普及的可能性表示怀疑。尽管WebP在浏览器支持方面已取得进展,但有评论指出,这不足以使其被普遍接受。主要担忧包括其在智能电视、旧平板电脑和数码相框等设备上的兼容性不足,以及对开源编辑器和旧版Photoshop等编辑软件的支持有限。人们还担心WebP的长期可访问性,鉴于谷歌公司过去曾放弃其大力推广的项目。

有用户抱怨WebP的使用体验不佳,并指出谷歌自家工具(如Slides)甚至不支持WebP,这与其在Chrome浏览器中的推广形成矛盾。讨论还延伸至技术寿命,有人将WebP的普及类比为Rust难以取代C++,并以COBOL为例探讨其长期存在的原因——主要是经济考量,即维护旧系统比重写更划算,且其在60年代金融科技中的应用至今仍在运行。

关于WebP的当前支持度,观点不一。有人认为WebP已得到普遍支持,而另一些用户则指出其手机相册或Windows图片查看器仍存在兼容性问题。此外,许多智能手机和专业相机仍默认输出JPEG格式而非WebP,这影响了部分用户的使用选择。然而,也有人认为对于专业摄影师而言,相机输出格式不重要,后期处理和导出格式才更关键。

8. 无聊男士俱乐部:无聊的艺术 (Dull Men’s Club)

全球互联网上,一个名为“无聊男士俱乐部”(The Dull Men’s Club)的国际社群正以其独特的“无聊”魅力吸引了数百万成员。这个由Grover Click于上世纪80年代在纽约创立的俱乐部,其核心理念是“以无聊为荣”,鼓励成员们分享日常琐事,甚至“让别人也感到无聊”。俱乐部对“无聊”有着严谨而有趣的定义:禁止使用过于“激动”的表情包和感叹号,杜绝政治、宗教等敏感话题,甚至观察到罕见啄木鸟都可能被视为“过于刺激”。成员们乐于分享古怪爱好、冷门兴趣,展开一场“无聊竞赛”,将平凡生活描绘得津津有味。

这个俱乐部不仅是反讽幽默和自嘲精神的独特体现,更被视为浮躁网络世界的温柔解药与文明堡垒。它提供了一个评论日常生活的安全港湾,让人们在喧嚣中重拾对平凡的珍视。例如,因病入住护理机构的Andrew McKean,就在这里找到了志同道合的伙伴,并通过文字将平淡的机构生活升华为诗意而动人的篇章。俱乐部以其奇特的方式,幽默地呼唤人们发现并享受平凡生活中的乐趣与联结,为热爱科技、好奇生活的中文读者带来了别样的启发。

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44291892

一位社区用户自称在各方面都“乏味无趣”:没有有趣的爱好,不是网红,不爱旅行,经济拮据,甚至笑话常冷场。然而,他发现自己的孩子们却深爱他的声音和笑话,享受他唱歌及带他们出去玩。他指出,妻子带走了这一切,他现在需要争取夺回孩子。他由此得出结论,乏味与否取决于视角,现代社会对“有趣”的标准设定过高。因此,他选择接受并拥抱自己的“乏味”,不再在意他人看法。

对此,有回复者指出,发帖人自称乏味,但孩子们真实的喜爱恰恰证明了相反的事实,因为孩子们比成人更真诚。评论者还留意到发帖人轻描淡写地提及“妻子带走了这一切,他现在需要争取夺回孩子”,认为这句话中蕴含着巨大的痛苦和勇气,并认为发帖人并非真的乏味,而是被他人灌输了这种观念。

另一位评论者则从不同角度指出,发帖人能找到伴侣并结婚,本身就超越了许多为显得“不乏味”而挣扎的互联网用户。这位评论者提到“乏味男人俱乐部”可能只是小众爱好的戏称,并认为80年代和90年代的黑客们会很适合这类群体。他悲观地指出,随着时间推移,我们的爱好变得趋同,反而显得更乏味了。

9. 本田火箭精准回收,商业航天新突破! (Honda conducts successful launch and landing of experimental reusable rocket)

2025年6月17日,本田研发公司在日本北海道“航天小镇”大树町,成功完成了实验性可重复使用火箭的发射回收测试。这枚长6.3米、直径85厘米的火箭垂直升空271.4米,56.6秒后精准降落在目标点37厘米内。

此次测试验证了可重复使用火箭的飞行稳定性与精准着陆等关键技术,标志着本田在商业航天领域迈出重要一步。

原文链接:https://global.honda/en/topics/2025/c_2025-06-17ceng.html

论坛讨论链接:https://news.ycombinator.com/item?id=44300102

社区的讨论围绕本田公司展示的火箭“跳跃”技术展开。有评论者指出,本田的这一成就使其加入了蓝色起源和SpaceX等少数已成功展示完整“跳跃”技术的行列。然而,该评论者进一步深入探讨了技术发展曲线的普遍规律:一旦某项技术被证明可行(如SpaceX的火箭回收技术),它便会吸引大量资本和竞争者进入,从而削弱先行者的市场主导地位。他以谷歌在搜索领域的初期优势被逐渐追平、以及Sun公司在服务器市场的经历为例,预言SpaceX在可重复使用助推器市场也将面临类似挑战,特别是在其他公司提供可比服务且不带“埃隆·马斯克个人包袱”时。他强调,SpaceX需要星舰项目来维持其市场领先地位,并表示这并非批评,而是对技术演进的观察,就像DEC曾轻视Sun的“玩具电脑”或ULA曾不屑猎鹰9号一样。

另一位评论者补充道,“跳跃”技术的历史远比想象的要长,麦道公司早在1993年就成功进行了DC-X项目的跳跃测试。随后,又有其他评论者列举了更多近年来进行过类似跳跃测试的公司,包括中国的蓝箭航天(Landspace)、深蓝航天(Deep Blue)、iSpace、中国航天科技集团(CASC)以及零壹空间(Space Epoch),他们的测试高度和结果各不相同。还有评论者回忆起当年因DC-X项目的酷炫而申请加入麦道公司的经历。